【平成28年9月号】民具から見える地域

民具から見える地域-竹笊のお話-

9月は別名「竹酔月」というそうです。また、秋の季語で「竹の春」というものもありますね。そこで、今月は「竹」でできた民具に関するお話をしたいと思います。

竹製品は生活の様々な場面で見られますが、もっとも身近なものとして「笊(ざる)」があります。

この笊、実は地域によって形状に大きな違いがあるのをご存知でしょうか。米を研ぐときに使う「米揚げ笊」を例に、その違いについてみてみたいと思います。

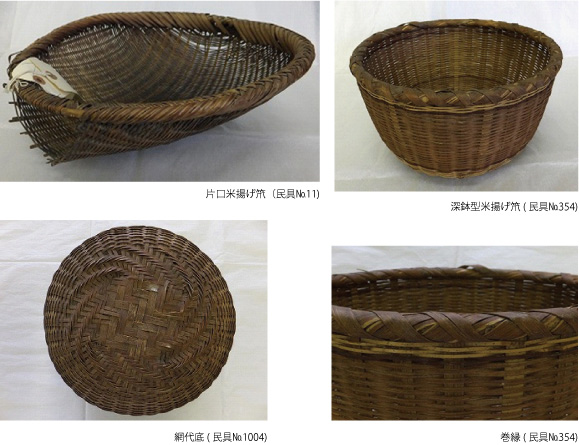

形状の分類と分布をまとめたものが、右の表です。この表をもとに、当館収蔵の米揚げ笊たちを見てみましょう。当館では米揚げ笊を13点所蔵していますが、形態は片口型が1点、深鉢型が12点、縁は全て巻縁となっていました。また、底の形状も全て網代底で、菊底の物は1つもありませんでした。関東(東日本)型の特徴を、見事に表していると言えます。しかし細部を見ると作り方や素材などには違いがあり、今後の調査によっては更に詳細な分類が出来るかもしれません。

民具というと何となく「昔の道具」というイメージしか浮かばないかもしれませんが、その1つ1つに地域を表す情報がつまっているのです。(宮島)

参考文献

工藤員功『暮しの中の竹とわら』日本人の生活と文化6 ぎょうせい、1982年

工藤員功「竹製民具の問題点-米揚げ笊と箕を中心として-」『木と民具』日本民具学会論集5

日本民具学会、1991年

この記事に関するお問い合わせ先

飯能市立博物館

電話番号:042-972-1414 ファクス番号:042-972-1431

お問い合わせフォーム

更新日:2023年01月31日