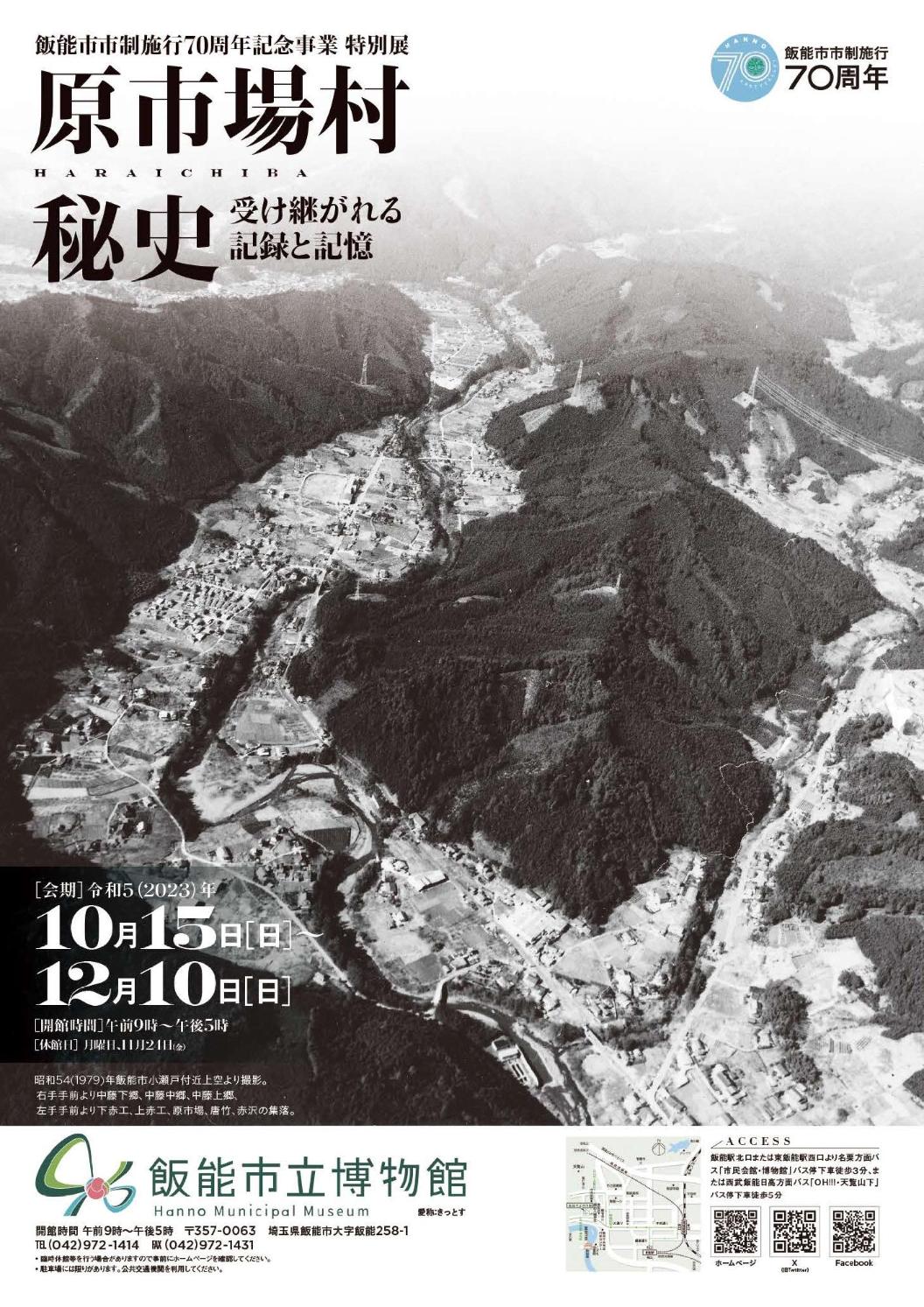

【終了】飯能市市制施行70周年記念事業 特別展「原市場村秘史―受け継がれる記録と記憶―」

内容

昭和31(1956)年9月30日、原市場村は吾野村、東吾野村とともに飯能市に合併しました。令和8(2026)年で合併から70年が経過します。

発掘調査で発見された埋蔵文化財をみると、この地では縄文時代早期後半から生活が営まれていたことがわかります。また、江戸・東京で数多く使用された材木の生産地であり、その経路でもあった原市場村は近世以降大きく発展を遂げました。近代以降の歩みについては、旧原市場村役場文書が飯能市立博物館で所蔵されており、郷土研究会や行政による調査、『文化新聞』の記事に当時の生活の様子などが記録されています。

本展では「旧原市場村」に焦点を当て、地域に受け継がれる様々な「記録」と人々の「記憶」から歴史・文化やその移り変わりについて紹介します。

期間

開催期間

10月15日(日曜日)から12月10日(日曜日)まで。

開館時間

午前9時から午後5時まで。

期間中の休館日

月曜日、11月24日(金曜日)

関連事業

展示解説

本展の担当学芸員が見どころの紹介や展示解説を行います。

事前申込み等は不要ですので、下記日程の5分前に直接会場にお越しください。

10月22日(日曜日)午前10時30分から午前11時00分まで。

11月11日(土曜日)午前10時30分から午前11時00分まで。

特別展関連講演会「筏仲間から近代の材木商同業組合への展開」

内容

西川材は、名栗川-入間川―荒川と筏流しによって江戸・東京に運ばれました。

江戸・東京に材木を供給した原市場村を含む西川林業地帯の発展に重要な役割を果たしたのが、材木商人です。

材木商人は、生産・伐出(ばっしゅつ)した材木を安全・円滑に市場に販売するにあたって、輸送方法や流通・販売機構の整備を担いました。

その仲間組織が、近世では筏仲間、近代では同業組合でした。

近代の材木商同業組合が、近世の筏仲間を土台に、西川材、西川林業のブランド化、産地としての確立を実現していく展開過程についてお話しします。(講師より)

講師

丸山 美季氏(学習院大学史料館 学芸員)

開催日時

12月3日(日曜日)午前10時00分から11時50分まで。

会場

飯能市市民会館会議室202

定員

40人(抽選。定員に満たない場合は先着順)

申し込み方法

事前申し込みが必要です。下記のいずれかでお申し込みください。

【11月18日(土曜日)必着】

往復はがきで申し込む

往復はがきの往信おもて面に『〒357-0063 飯能市飯能258-1 飯能市立博物館「特別展講演会」係』、裏面に(1)「特別講演会」、(2)参加者のお名前(ふりがな)、(3)電話番号、

返信おもて面にご自身の郵便番号と住所と名前をご記入の上、郵送してください。

専用申し込みフォームで申し込む

下記「特別展関連講演会 申し込みフォーム」よりお申し込みください。

特別展関連講演会 申し込みフォーム

特別展関連現地見学会 「原市場伝説探訪」

内容

原市場には数多くの伝説が発生し、語り継がれていました。原市場の伝説の舞台の地を巡ります。

講師

波田 尚大(飯能市立博物館 学芸員)

開催日時

12月9日(土曜日)午後1時20分から4時00分まで。

会場

国際興業バス「畑中」停留所(集合)→「倉掛峠」→「中藤川」→「中藤上郷湯ノ花」→「国際興業バス「畑中」停留所(解散)【合計6km程】

チラシの表記に誤りがありました。「中藤上郷湯ノ沢」を「中藤上郷湯ノ花」に訂正いたします。

定員

10名(抽選、定員に満たない場合は先着順)

申し込み方法

事前申し込みが必要です。下記のいずれかでお申し込みください。

【11月25日(土曜日)必着】

往復はがきで申し込む

往復はがきの往信おもて面に『〒357-0063 飯能市飯能258-1 飯能市立博物館「特別展現地見学会係』、裏面に(1)「特別現地見学会」、(2)参加者のお名前(ふりがな)、(3)電話番号、

返信おもて面にご自身の郵便番号と住所と名前をご記入の上、郵送してください。

下記「特別展関連講演会 申し込みフォーム」よりお申し込みください。

特別展関連現地見学会 申し込みフォーム

チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

飯能市立博物館

電話番号:042-972-1414 ファクス番号:042-972-1431

お問い合わせフォーム

更新日:2023年12月22日