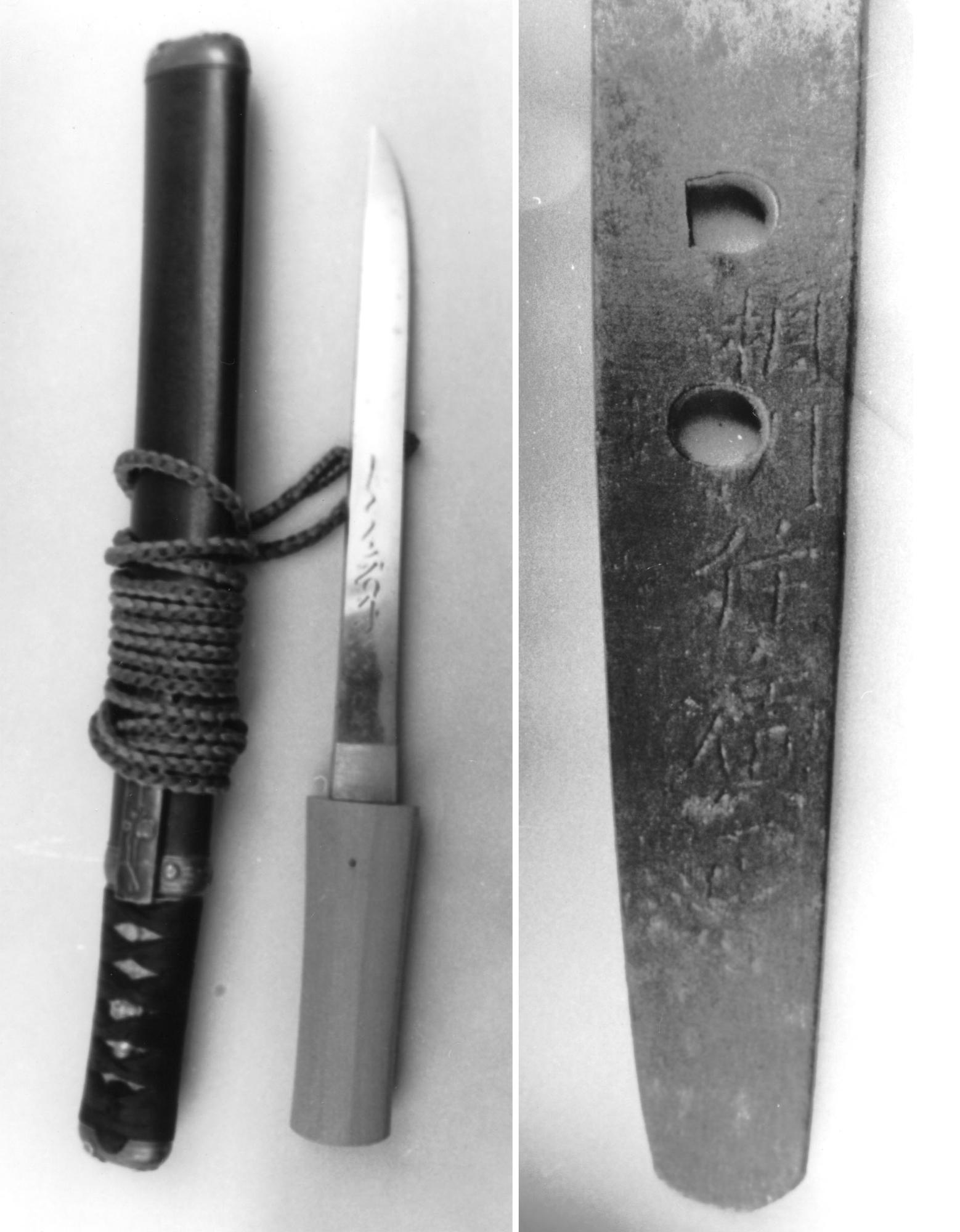

広正短刀 (市指定)

この短刀は、刃長22センチメートルで反りはありません。平造(ひらづくり)、庵棟(いおりむね)、地鉄は小板肌が詰まります。刃文は皆焼(ひたつら)がかり、のたれ乱れで沸匂(にえにおい)が深く足入ります。帽子は掃きかけて深く返っています。中心は生(う)ぶで、表には蓮華座の上に草(そう)の剣巻竜、裏には梵字を彫っています。

銘は、表に「相州住広正」とあります。

広正(ひろまさ)については『大日本刀剣新考』に次の系図が載っています。

広正(正宗子・延文五年)―広正(同二代・応永)―広正(同三代相州住広正・文安四年)―広正(同四代同銘・明応九年)

この刀は、代のくだった文安から明応(1444~1500年)頃のものと思われますが、中でも文安期の広正は、小振りな打刀や短刀に濃密な彫を得意としています。

室町時代に入ると、本国の相模には出色の刀工はその数を減らし、広正・正広等の正系鍛冶も一地方鍛冶になります。かわって全国に相州伝を順奉する刀工が増えていきました。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育部 生涯学習課

電話番号:042-973-3681 ファクス番号:042-971-2393

お問い合わせフォーム

更新日:2023年03月03日