【加治地区】令和5年度の事業を実施しました

第27回加治てくてくウオーク

令和6年3月16日(土曜日)午前9時~午後2時

参加者:81名 対象:一般

加治スポーツ協会主催、加治・加治東・美杉台公民館、NPO法人飯能市スポーツ協会、飯能市スポーツ推進委員協議会、加治・美杉台地区まちづくり推進委員会の共催事業です。

春のポカポカ陽気の中、加治小学校を出発し、入間川沿いを通り、駿河台大学から加治丘陵に入りました。途中で桜山展望台に立ち寄り、その後更に東へ進み、入間市の武蔵野音楽大学の脇に出てから、再度入間川沿いを歩いて飯能市に戻ってきました。

阿須運動公園で昼食時間を取り、そこでは参加者に加治スポーツ協会から“豚汁”が振舞われ、それが力となり、ゴールの加治小学校まで皆元気よくウオーキングしました。

あんこで作るお花のおはぎづくり教室

令和6年3月15日(金曜日)午前10時30分~午後0時30分

参加者:13名 対象:一般

公民館職員が「あんフラワー(あんこで作る花)のおはぎ」に出逢い、とても可愛く珍しいものであることから、今回の講師である松田氏に相談して、公民館事業としての教室を実施するに至りました。

講師は松田氏と、助手が2名でした。

おはぎは「千日紅」と「ぐるぐるバラ」の2種類の花で、計3個(千日紅2個、ぐるぐるバラ1個)を作りました。

材料のもち米(五穀米入で直径5センチメートル程)と白餡は、ラップで包装され、小分けになっている状態で用意されていました。

参加者は3班に分かれた。先ずは、もち米の2つは丸く、1つは楕円形に整えました。

次に白餡の半分を絞り袋に入れ、残り半分の白餡には天然由来の染料(赤、青、黄、ピンク、紫)を、参加者の好きな色になるよう思い思いに練り込み、先程白あんを入れた絞り袋の中に、絞った時に2色同時に出るように詰め込みました。

そして最初に、千日紅を作りました。丸く整えた2つのもち米に、餡の入った絞り袋から少しずつ餡を絞り出し、花びらを付けていきました。

講師が各テーブルを回り、お手本を見せ、参加者は見様見真似で行い、初めはぎこちない作業でしたが、直ぐにコツを掴み、あっという間に各テーブルではピンクや紫等の可愛い花が咲きました。

続いてぐるぐるバラを作りました。千日紅を作った時とは異なるサイズの口金の絞り袋に、また白餡半分と新たに参加者が思い思いに着色した餡の半分を先程と同様に詰めて、楕円形のもち米に円を描くように絞っていきました。すると見事に黄や青等の様々な色のバラの花が咲きました。そこに、既に用意され絞り袋に入った緑の餡で葉と、千日紅の時に残しておいた餡で小さな花を付け出来上がりました。

参加者の作った2種類の花のおはぎは、どれも綺麗で可愛く出来上がり、食べることが勿体ないほどの芸術作品となりました。

参加者からは、「天然由来の素材を使っていて良い。」「発想が面白い。」「形にしていく楽しさがあった。」などの嬉しい感想をいただきました。

まだまだ色々な花を咲かすことができることや、当日子どもを連れてきた方がいて、親子で楽しくできたころから、今後の実施についても、色々と検討していきたいと考えました。

あのまちこのまち探訪(飯能中央・美杉台・南高麗公民館共催)

令和6年3月13日(水曜日)午前10時~午後0時30分

参加者:26名 対象:一般

今回は、本郷・御茶ノ水界隈を歩きました。

コースは、東京メトロ丸ノ内線本郷三丁目駅からスタートし、東京大学、旧岩崎邸、不忍池、湯島天満宮、神田明神、湯島聖堂、ニコライ堂を回り、JR御茶ノ水駅がゴールでした。

ガイドは、東京シティガイドクラブさんにお願いしました。

3つの班に分かれ、班ごとに行動しました。各場所にて、それぞれのガイドさんから細かく丁寧で、そして楽しい説明を受けました。(各班の説明を聞いていませんので、各ガイドさんがどのような説明をしたかが、気になる所です。)

風が強い日ではありましたが、天気が良く、ウオーキングには丁度良い天候となりました。

当事業は大変人気のある事業で、今回の参加者から今後の実施要望もありましたので、引き続きの実施を検討してまいります。

うたいましょう童謡・唱歌(6回/6回)

令和6年3月7日(木曜日)午前10時~11時30分

参加者:27名 対象:一般

歌唱講師の浅見先生とピアノ伴奏の大野先生による人気主催事業の第6回目(全6回)、最終回です。

今回の参加者数は、今年度最多となりました。

いつもどおり、発声練習(五十音によるもの)から始まり、参加者の中から棒で指す係を一人選んで実施しました。

今回の曲目は、歌集の中から、事前に浅見先生と大野先生により選曲された「ひなまつり」、「星かげさやかに」、「牧場の朝」、「みかんの花咲く丘」、「森へ行きましょう」等の14曲で、参加者はこれまでの回と同様楽しく元気良く歌っていましたが、その歌声はこれまで以上に美しく、会場一杯に響き渡っていました。

歌声は、いつもの如く始めはなかなか出ていない様でしたが、だんだんと出てくるようになっていきました。

講師は、今回も歌に関するエピソード等を面白可笑しく解説してくださいました。

また、参加者一人ひとりへのお声掛けや講師と参加者との楽しい掛け合いにより、会場を和ませていました。

そして、講師の楽しいお話とともに歌唱することにより、瞬く間に終了時間を迎えました。

今回の「うたいましょう童謡・唱歌」で令和5年度全6回を終了となりましたが、年間を通じて、参加者同士も楽しくコミュニケーションを図り、繋がりも生まれ、また声を出すことで健康づくりにもなり、様々な面に良い影響をもたらす、とても素晴らしい事業となりました。

来年度も継続を予定しています。

春の昔道ウオーク(南高麗地区まちづくり推進委員会、南高麗公民館共催)

令和6年3月2日(土曜日)午前9時~11時30分

参加者:26名 対象:一般

南高麗地区まちづくり推進委員会、南高麗公民館との共催事業です。

今回は、南高麗石標めぐりとして、金蓮寺から出発し、曽根遺跡、ゆうひ山公園、あさひ山展望公園、途中で釜久米菓に立ち寄り、赤根ヶ峠、穴郷と回り、金蓮寺に戻るコースで、約7キロメートルでした。

天候にも恵まれ、参加者は皆、元気に楽しく歩きました。

初心者囲碁教室(飯能市囲碁連盟共催)

令和6年3月2日、9日、16日、23日、30日(いずれも土曜日)各日午前9時~正午

参加者:32名 対象:一般

第4回のびのび親子広場 ~ひな飾りを作りましょう!~ 【母子愛育会加治支部共催】

令和6年2月26日(月曜日)午前10時~11時

参加者:10名(内訳:保護者4名、子6名) 対象:未就学児と保護者

加治ひなまつり「加治こども雛」(加治ひなまつり実行委員会、加治・加治東・美杉台保育所、加治東・美杉台公民館共催)

令和6年2月24日(土曜日)午前10時~11時30分

参加者:53名 対象:加治・加治東・美杉台保育所園児、一般未就学児

加治ひなまつり実行委員会、加治・加治東・美杉台保育所、加治東・美杉台公民館との共催事業です。

実行委員会は、民生委員児童委員、母子愛育会加治及び加治東支部、加治西及び加治東食生活改善推進員協議会、地域関係者により構成されています。

新型コロナウイルス感染症の影響により中断していましたが、5年ぶりに開催しました。

会場は加治公民館の駐車場です。

午前10時開会、当実行委員会守田会長、加治地区青少年健全育成の会岩澤会長、加治東保育所原部所長よりご挨拶をいただき、その後、保育所園児による合唱「うれしいひなまつり」で華やかに「加治こども雛」が始まりました。

加治・加治東・美杉台保育所の園児は、各所2組ずつ計6組の可愛いお内裏様、お雛様、三人官女、五人囃子に扮して、順番にひな壇(3段)に登壇し、保護者が写真撮影を行いました。

また、一般参加の地域の子ども達は、受付した後、着物を着て、別に設置したひな壇(1段)にて保護者による写真撮影を行いました。

会場内では、当実行委員が甘酒とお菓子を振舞い、こちらも大変盛況でした。。

また、参加した保育所園児と一般参加の子どもには、参加賞の「折り紙」をお土産として渡しました。

園児や子どもたちは、「嬉しかった」や「楽しかった」と輝く笑顔で話してくれました。保護者もとても喜んでくれました。

閉会では、会場にいる全員で「どこかで春が」を合唱(伴奏は守田実行委員会長)して終了しました。

前日まで雨や雪が降る天気となり実施が心配でしたが、一転天候に恵まれ屋外で開催することができ、子ども達の健やかな成長と幸せを、地域を挙げて盛大に願うことができました。

飯能市の歩みを知る講座(ふれあいサロン川寺共催)

令和6年2月21日(水曜日)午前10時20分~11時20分、午後2時5分~3時5分

参加者:午前15名、午後20名、合計35名 対象:ふれあいサロン川寺参加者

「ふれあいサロン川寺」との共催事業です。会場は川寺自治会館でした。

飯能市市政施行70周年記念に伴い、飯能市の歩みについて知り学ぶことを目的に実施しました。

なお、当該サロンは新型コロナウイルス感染症の感染防止により、午前と午後の2回に分けて実施していることから、当事業も2回に分けての開催でした。

講師は、飯能市立博物館館長の尾崎泰弘氏にお願いしました。

参加対象者は当該サロンにいつもご参加いただいている方々で、飯能市と“同世代”の方が殆どでしたが、生粋の“飯能っ子”は少なく、飯能市に嫁いで来られた方が多いという状況でした。

講師からは、飯能市が昭和29年1月に市として誕生するまで順風満帆では無かったことなどの経緯や、飯能市になってからの町の移り変わりを懐かしい写真を用いて、楽しく説明していただきました。

話を聞きながら、幼少より飯能で育ってきた方は昔の飯能の姿に想いを馳せ、また嫁いで来た方は今と違う飯能に、驚きと感動を見せていました。

そして多くの参加者から、今回の企画が大変良いものであったとの感想をいただきました。

“懐かしさ”と一緒に、“飯能市と共に生きてきた”その時代を実感できた素晴らしい事業でした。

音楽を聴いて歌って楽しもう♪(ふれあいサロン笠縫共催)

令和6年2月7日(水曜日)午前10時10分~10時50分

参加者:26名 対象:ふれあいサロン笠縫参加者及び一般

「ふれあいサロン笠縫」との共催事業です。会場は笠縫自治会館でした。

ピアノ伴奏は大野先生にお願いし、また主に飯能市内で音楽活動を行う森田氏にも歌と演奏で手伝ってもらい実施しました。

参加対象者は、いつも当該サロンに参加されている方に加え、今回はそのお友達にも声を掛けたことから、笠縫地区以外の方にも参加していただきました。

なお、実施日の前々日に大雪が降り、道の所々に雪が残っていて、参加者にとっては滑りやすく歩きにくい状況でしたが、多くの方に足を運んでいただきました。

サロンは午前10時に始まり、最初の10分は体を解す運動を行ないました。

そして午前10時10分、当該事業が始まりました。曲は7曲、「見上げてごらん夜の星を」「home」「翼をください」「honesty」「糸」「愛は勝つ」「上を向いて歩こう」とバラエティー豊かなものでした。演奏はピアノを主に、一部分でアコースティックギターとブルースハープも加わりました。

参加者は、演奏に合わせて手拍子する人、じっと目を閉じ耳を傾ける人、知っている歌を一緒に歌う人、と皆が思い思いに楽しいひと時を過ごしていました。

「久しぶりに生演奏を聴くことができて良かった。」「好きな曲があって嬉しかった。」との感想をいただきました。

音楽を通じて共感し、目的である“人と人との繋がり”を感じることができ、また事業名どおり“音楽で楽しむ”ことのできた良い事業となりました。

うたいましょう童謡・唱歌(5回/6回)

令和6年2月1日(木曜日)午前10時~11時30分

参加者:18名 対象:一般

歌唱講師の浅見先生とピアノ伴奏の大野先生による人気主催事業の第5回目(全6回)です。

いつものとおり、始めに発声練習(五十音によるもの)を行いました。

今回の曲目は「埴生の宿」、「富士の山」、「冬の星座」、「ふるさと」、「鞠と殿さま」等の11曲を楽しく歌い、歌声は美しいものでした。

初めは、参加者の声もなかなか出ていない様でしたが、歌っていくうちに声が出始め、最後の方は声がとてもしっかりと綺麗に出ていました。

参加者の歌声は、いつもながらとても美しく、聴いている者の心は洗われ、温かい気持ちにさせられます。

講師は、毎回歌の作られた経緯や歌にまつわるエピソード等をユーモアを交えて解説してくださいます。

中でも、今回歌った「浜辺の歌」の時は、その作曲者である成田為三氏と師弟関係(師が成田氏)にあった岡本敏明氏が加治小学校校歌を作曲したという話も聞くことができ、驚きでした。

このような講師の面白く楽しい参加者とのコミュニケーションにより参加者の心を和ませ、あっという間の1時間半が過ぎていきました。

しっかりと声を出し楽しく歌うことで、健康づくりにも繋がることから、参加者は元気に、帰る足取りも軽く感じられた、大変素晴らしい事業でした。

地域野菜グルメ料理教室(加治東・美杉台公民館共催)

令和6年1月30日(火曜日)午前10時~午後0時30分

参加者:11名 対象:一般

加治西食生活改善推進員協議会に講師をお願いして、「中華風混ぜおこわ・韓国風チキンソテー・冬瓜のスープ・パインきんとん(デザート)」の4品を作りました。今回の地域野菜は、冬瓜、人参、椎茸でした。

この教室も令和元年以来の開催です。

講師は当該協議会から代表者を含め4名でお越しいただき、参加者を4班に分け、各班に講師が付いての調理実習となりました。

午前10時から開始、先ずは当該協議会代表者から材料と分量、調理手順等について説明していただき、その後、参加者は各自指定のテーブルにて調理を行いました。

参加者は自身の班の講師に調理方法を聞きながら、材料を切り、煮て、焼いて、炒めてと手際よく調理をしていきました。

また、参加者同士互いにコミュニケーションを取り、連携し、様々な工夫もしながら取り組み、調理室は笑い声が絶えない程、賑やかで活気に溢れていた。

手際の良さから、おこわのもち米が炊き上がるまでの間に待ち時間ができましたが、参加者はお喋りを楽しみ、料理だけでなく様々な情報交換を行っていました。

予定時刻よりも早く、全ての料理が出来上がり、各班思い思いに盛り付けをして、参加者は自身で作った4品を美味しく楽しく食べていて、その顔は皆笑顔で満足感がありました。

最後は全員で片付けをして終了となりました。

参加者に感想を聞くと、「とても手軽に出来て良かった」「初めて参加したが、大変楽しい時間が過ごすことができた」「色々な調理方法を知ることができた」と主催者としては嬉しい言葉をいただきました。

また、講師から加治西食生活改善推進員協議会についての説明もあり、当協議会の活動内容についても知ってもらう機会となりました。公民館としても引き続き団体の活性化にも繋げていきます。

加治セミナー『法務省赤レンガ棟の見学と東京地方裁判所での刑事裁判の傍聴』 (加治東・美杉台公民館共催)

令和6年1月24日(水曜日)午前10時~午後2時45分

参加者:29名 対象:一般

今回は人権研修と社会見学を併せた内容で、社会見学は法務省赤レンガ棟の「法務史料展示室・メッセージギャラリー」の団体見学(当該施設職員の解説付き)を午前の部(午前10時30分から11時20分まで)とし、人権研修は東京地方裁判所での刑事裁判の団体傍聴を午後の部(午後1時30分から2時30分まで)として実施しました。午前の部と午後の部のいずれも2班に分かれての行動となりました。

午前の部「法務省赤レンガ棟の見学」は、午前10時から、当該施設職員の解説を30分程受け、その後約30分間の自由時間にして各自思い思いに見学をしました。

ここで昼食の時間を取り、参加者各自で昼食場所を見つけて、昼食を取っていただきました。

午後の部「東京地方裁判所での刑事裁判の傍聴」は、午後0時50分に東京地方裁判所1階ロビーに再度集合し、2班に分かれ、該当する法廷に向かいました。開廷時間は午後1時30分からで、今回いずれの裁判も薬物犯罪に関する裁判でした。午後2時30分過ぎに閉廷し、1階ロビーに全員が集合した後、「裁判所」の看板の前で集合写真を撮影して、解散となりました。

多くの参加者から「とても良い事業であった。」「なかなか経験することがない、貴重な経験をした。」「大人の研修会であった。」などの事業に対する高い評価をいただきました。

避難所運営に関する勉強会

令和6年1月21日(日曜日)午前10時~午後0時10分

参加者:9名 対象:加治地区の笠縫・川寺・落合の自治会及び自主防災会、加治小学校

飯能市自治会連合会加治支部(笠縫・川寺・落合)において、指定避難所における避難所の開設から運営、そして閉鎖までの流れについての統一的認識を持つための勉強会を開催しました。

加治支部では、加治地区行政センター(公民館)若しくは加治小学校が避難所として活用されることになります。

災害発生時に、どのように避難所の開設指示が出て、どのように避難所が開設され、そして避難者の収容、避難所が運営開始となった場合にどのような活動が行われるかについて、避難者と関係組織、市職員等が円滑に避難所の運営を行い、大変な避難生活を少しでもストレスなく送れるように、加治地区行政センター(公民館)の避難所運営マニュアルを基に、流れや各種活動について学びました。

その後、質疑応答と情報交換を行いながら、参加者は「このマニュアルで避難所での活動がわかった。」「勉強会を実施して良かった。」などの声を聞くことができ、避難所の運営について理解をしていただけたと感じました。

勉強会の最後は、加治小学校に設置の防災倉庫を確認して終了しました。

今後も勉強会を継続していく必要性も感じ、このような機会を大切にして、地域と連携して有事に備えていきたいと考えます。

英語であそびましょう!(小学生低学年の部)【飯能市国際交流協会共催】

12月26日(火曜日)、27日(水曜日)各日午前10時~11時30分

参加者:1日目3名、2日目4名、計7名 対象:小学1年生~3年生

飯能市国際交流協会との共催事業です。同協会会員のケイミ・シナ―氏を講師に迎え、低学年から活きた英語に触れる機会を提供することを目的に開催しました。

今回は色々なフルーツの英単語を用いて、「Do you like(フルーツの英単語)? Yes, I do. Yummy. / No, I don't. Yucky.」の言葉を基本に遊びながら学びました。

パソコンから流れる英語の音楽に合わせて英語で答えたり、フルーツの描かれたパネルや小石を使ってゲームを行い、2日目の最後はビンゴゲームを行うなど、様々なプログラムで子ども達は英語に触れていました。

最初は恥ずかしがっていた子ども達も徐々に慣れていき、元気よく言葉を発するようになり、また今回初めて知り合う子ども達同士も仲良くなり、ビンゴゲームではお互いに大はしゃぎし、楽しく一緒に学んでいました。

子ども達は慣れないフルーツの英単語や英語のフレーズを直ぐに覚えて口にしており、今回も子ども達の吸収力の高さには驚かされました。

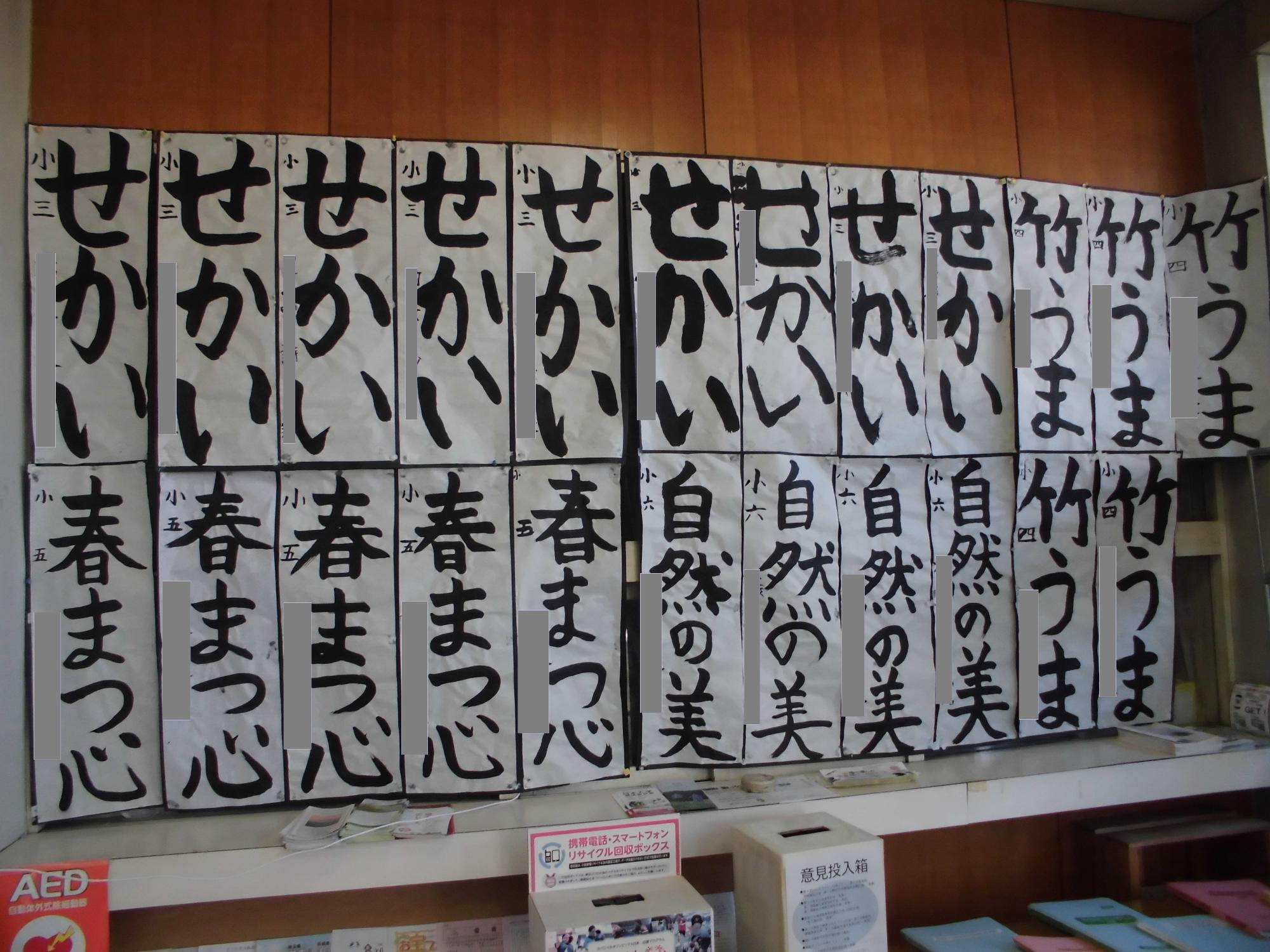

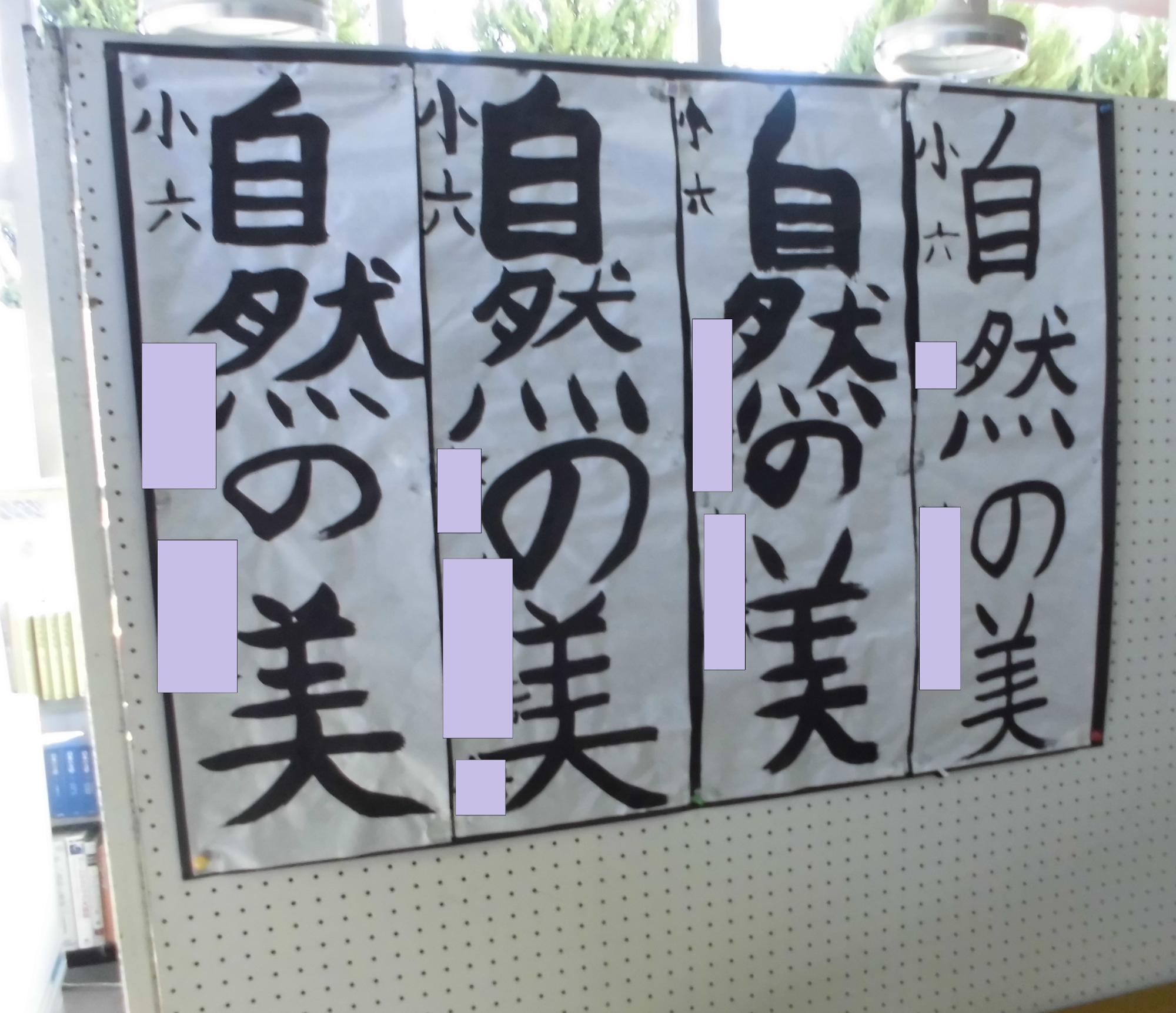

小学生書初め教室

12月25日(月曜日)1部:午前9時30分~11時30分 2部:午後1時30分~3時30分

参加者:1部14名、2部14名、計28名 対象:加治小学校3年生~6年生

冬休みの宿題対策と子どもの居場所づくり及び書道への関心を高める機会を提供することを目的として開催しました。

講師は、毎年依頼している長澤きみ江(長澤幽篁)氏にお願いしました。

最初に各学年ごとに、講師が見本に書き、児童達はそれを見ながら課題の書き方を習い、その後各自がお手本を見て練習しました。

講師は全児童に目を配り、1枚書き終わる毎に良い点、悪い点などをアドバイスし、児童は講師から指導されたところに気をつけながら書いて、仕上げていきました。

今回書いた作品の中から公民館に展示する作品として1枚を選んでいただきました。

現在、加治公民館で1月19日(金曜日)まで展示しています。

小学生書初め教室での作品を、1月19日(金曜日)まで当館で展示しています。ぜひ見に来てください。

料理教室「幸せを呼ぶお菓子“ブール・ド・ネージュ”でメリークリスマス」【飯能市国際交流協会共催】

12月22日(金曜日)午前9時30分~午後1時

メニュー:プール・ド・ネージュ(40個)、パンナコッタ・季節のフルーツ添え

参加者:12名 対象:一般

飯能市国際交流協会との共催事業で、世界の様々な料理を通じて異文化の魅力を体感すること、また、交流、個々の生涯学習等の様々な場の提供を目的に開催しました。

講師は「パンとケーキの教室 キュッフェ・サノ」の佐野悦子氏にお願いしました。

参加者は3班に分かれ、先ずメニュー毎に講師が手本を見せながら丁寧に説明をし、その後各自のテーブルで調理を行いました。

講師が手本を見せる際も、参加者は渡されたレシピを参考に、真剣な眼差しで見つめていました。

各班とも参加者皆が協力し合いながら、懸命に、また和気あいあい楽しく取り組んで、今回も参加者同士の交流も生まれていました。

“ブール・ド・ネージュ”は一人当たり40個程作ることができ、“パンナコッタ”の季節のフルーツは苺が添えられました。調理室を始め、館内は甘い香りが漂っていました。

全員が作り終えた後、試食会が行われ、“ブール・ド・ネージュ”はとっても軽い食感で甘く、用意された紅茶との愛称が抜群でした。“パンナコッタ”は少量のレモンが加えられていたこともあり、甘さの中にさっぱりとした味わいでした。

試食は、“ブール・ド・ネージュ”は佐野先生が作ったものを食し、各自が作ったものはお土産として持ち帰りました。また“パンナコッタ”は参加者の作ったものでした。

佐野先生曰く「クッキーは直ぐ食べてもおいしいけれど、時間を置くほど、また美味しくなっていく。」とのことです。

長時間の教室ではありましたが、参加者が出来上がったものに大変満足であり、それは皆の顔が物語っていました。

うたいましょう童謡・唱歌(4回/6回)

12月7日(木曜日)午前10時~11時30分

参加者:19名 対象:一般

例年恒例の人気主催事業の第4回目(全6回)です。

今回歌った曲は12曲(講師が選定したもの)で、参加者の歌声はとても心地良く、素晴らしいもので、聴いている者の気持ちも明るく元気になりました。

講師の指導はとてもユーモアがあり、参加者とのコミュニケーションの取り方も大変素晴らしく、会場を和ませていました。

歌を楽しく歌うことで、健康づくりにも繋がり、また参加者同士の交流も生まれ、大変充実した事業となっています。

シニア向けスマートフォン教室(入門編)

12月5日(月曜日)午前10時~正午

参加者:18名 対象:一般

「デジタルデバイド解消の一助」を目的として、シニア向けスマートフォン教室を実施しました。

講師は、ソフトバンク株式会社スマートフォンアドバイザー・岡部氏とソフトバンク飯能スマートフォンアドバイザー・内野氏、横田氏にお願いし、入門編とのことで、スマートフォン概要(iPhoneとandroidの2種類について)の話を聞いた後、実際にスマートフォンを触って画面操作を学び、その機能により情報を得る楽しさを知ることができました。

参加者からは「まだスマートフォンを未所有だが、これを機に所有するかどうかの判断としたい」「店舗に行って話を聴くことに抵抗があり、このような教室があって良かった」「今後も続けてもらいたい」等の声をいただきました。様々な立場の方に参加いただきましたが、幅広くどのような方にも役に立つ、とても有意義な事業となりました。

マクラメで編むクリスマスリース

11月29日(水曜日)午前10時~正午

参加者:13名 対象:一般

飯能市国際交流協会、飯能中央公民館との共催事業です。

マクラメは、編み棒などを使わずに、紐や毛糸を手で編んだり結んだりして模様を生み出し、タペストリーやアクセサリーを作るものです。

今回は、高さ約15センチメートル、幅約8センチメートルのクリスマスリースを作りました。

参加者の方は初めての手法で苦労していましたが、講師に手ほどきを受けながら、頑張って作り上げました。

第3回のびのび親子広場 ~母子交流会~ 【母子愛育会加治支部共催】

11月27日(月曜日)午前10時~11時

参加者:25名(内訳:保護者12名、子13名) 対象:未就学児と保護者

母子愛育会加治支部との共催事業の第3回目です。

体操や遊びを通し、親子が触れ合う時間をたくさん設けて、楽しく過ごすことのできる機会を提供することを目的としています。

講師は、「地域子育て支援拠点 にこにこひろば」にお願いし、3名の方に来ていただき実施しました。第3回は「にこにこひろば」に来ていただくことが恒例となっています。

手遊び、スノードーム作り、絵本読み聞かせを行いました。

「スノードーム」作りは、小さいペットボトル(100ミリリットル程度)の中に、小さい雪だるまなどの人形や飾りと白い粉、調合し作成した液体を入れて作るというもので、可愛いお土産になりました。保護者は楽しそうに我が子のために作り、そして、子ども達も親が作ったスノードームを嬉しそうに手にして見つめていました。

今回も子ども達は楽しく夢中で遊び、保護者もその姿を見守り、親子の触れ合う時間をしっかりと過ごすとともに、母子愛育会やにこにこひろばの方、他の保護者との交流も生まれ、また、保健師も参加していたことから、子育てに関する話ができるなど、充実した事業となりました。

第26回加治てくてくウオーク

11月18日(土曜日)午前9時~午後2時

参加者:96名 対象:一般

加治スポーツ協会主催、加治・加治東・美杉台公民館、NPO法人飯能市スポーツ協会、飯能市スポーツ推進委員協議会、加治・美杉台地区まちづくり推進委員会の共催事業です。

秋晴れの中、加治小学校を出発し、中山の加治神社、天覧山・飯能河原、入間川沿いを紅葉を楽しみながら、約11キロメートルの道のりを歩きました。

健康づくり、世代間交流(当日は小学生から高齢の方までの参加)を図ることができました。

第52回加治地区文化祭作品展示会

11月17日(金曜日)、18日(土曜日)午前9時~午後4時、 19日(日曜日)午前9時~午後1時

参加者:延べ220名 対象:一般

加治及び加治東公民館の定期活動グループと、加治小学校の児童及び加治中学校の生徒の作品展示会を実施しました。(加治公民館と加治東公民館で役割を分担しており、加治東公民館の文化祭では、芸能発表会を実施しました。)

定期活動グループの普段の活動の成果を発表することで、グループメンバーの向上意欲を一層高めるとともに、文化や芸術に親しむ場を提供することを目的としています。

今回参加したグループは、パッチワーク(2グループ)、草木染、言葉遊び、水彩画、手芸(吊るし飾り)、加治西食生活改善推進員協議会の7グループで、各グループは思い思いに工夫を凝らして飾り付けをし、とても素敵な数々の作品が会場を賑わせました。

加治西食生活改善推進員協議会による家庭料理試食会(最終日のみ)では今回は五平餅が無料で振舞われ、来場者は皆「美味しい」と舌鼓を打っていました。

また、今年も加治小学校の児童と加治中学校の生徒の絵画の作品をロビーに展示して、文化祭を更に盛り上げていただきました。

講演『加治の郷土史を学ぶ~川寺の原始から中世まで~』及び五十嵐酒造酒蔵見学会【川寺自治会(環境文化委員会)共催】

11月12日(日曜日)午後1時20分~4時

参加者:41名 対象:川寺地区にお住まいの方

川寺自治会環境文化委員会との共催事業です。

地元の歴史・文化について学び、地域住民の見聞を広めるとともに、相互の交流を深めることを目的としています。

前半は、飯能市博物館・村上氏を講師に招き、原始時代の旧石器時代から中世の鎌倉・室町時代までの間、加治地区の生活環境等がどのような状況であったのか、その移り変わりを、当地区を始め市内にある遺跡に基づき興味深い話を聞きました。

後半は、当地区内にある五十嵐酒造さんに移動し、五十嵐酒造の100年以上から成る歩みと当酒造で作られる各種銘酒の製造過程について説明を受けました。また、出来立てのお酒の試飲と、そのお酒を造る水(敷地内に5か所ある井戸で100mから汲み上げられる)をいただくことができました。

これまで何気なく目にしていたものについて、改めてその歴史を聞くことにより、参加者は幼い頃の記憶を蘇らせ、“今”を感じ、そして気づくことができた時間となりました。また、参加者の間でお互いの交流も深めることとなりました。

英語であそびましょう!

10月5日、12日、19日、26日(いずれも木曜日)各日午後3時~3時45分

参加者:延べ25名 対象:未就学児(4歳以上)

飯能市国際交流協会との共催事業です。

幼少期から英語に触れる機会を提供することを目的としています。

講師は、国際交流協会会員のケイミ・シナー氏です。

最初に、楽しい雰囲気づくりをして、英語の歌の曲を流すなど、手作りの人形や小石に絵を描いたものなどを机に並べ、子ども達に興味を持ってもらい参加しやすい会場にしました。

内容は、英語の歌に合わせて体を動かしたり、動物の絵が描かれたパネルを使ったゲームをしたりしました。最終日は「ハロウィン」にちなんだゲームも行い、子ども達は大はしゃぎでした。なお、この日は子ども達も様々な仮装で参加しました。

最初は緊張していた子ども達も、時間が経つにつれ、積極的に英語で動物の名前などを答え、とても楽しく学ぶことができました。中には、覚えた英単語を1週間経っても忘れることなく、スムーズに話しており、子ども達のレベルの高さに講師や職員は大変驚かされました。

この講座は遊びながら楽しく学び、英語力を高めるものであるとともに、コミュニケーション能力や子どもの居場所づくりにも繋がるものと改めて感じました。

うたいましょう童謡・唱歌(3回/6回)

10月5日(木曜日)午前10時~11時30分

参加者:20名 対象:一般

歌唱講師の浅見先生とピアノ伴奏の大野先生による、人気主催事業の第3回目です。

今回は歌集から6曲、また11月開催の飯能市市民合唱祭で歌う曲3曲、計9曲歌いました。

また、今回は飯能市市民合唱祭の練習も兼ねたことから、浅見先生が普段講師を務める団体「シニアコーラス」の7名の方が特別に加わりました。

参加者は皆、楽しく歌い、その歌声はとても綺麗で優しさを感じました。

和菓子づくり教室~しっとりどら焼き&サクッともっちりごま団子~

10月4日(水曜日)午前10時~正午

参加者:9名 対象:一般

加治西食生活改善推進員協議会との共催事業です。

講師は、加治西食生活改善推進員協議会(以下、加治西食改という。)にお願いし、例年実施していた人気講座で、令和元年度以来の実施となりました。

講師から材料と分量、調理手順についての説明があり、その後、参加者は3つの班(1班3名ずつ)に分かれて調理しました。加治西食改の方が1名ずつ各班に付いて、その都度指導や助言を行いました。

参加者同士も、どら焼きの皮の焼き方や餡の分量、ごま団子の包み方や揚げ方など、コミュニケーションを図り、連携して楽しく実施することができました。

調理終了後は、試食時間を設け、各自作ったどら焼きとごま団子を美味しいと言いながら食べていました。(全部は食べずに持ち帰りました。)

参加者はみな楽しい時間を過ごすことができたと喜んでいました。

また、加治西食改の活動についても知ることができ、興味を示す参加者もおり、団体の活性化に繋がる事業にもなりました。

第2回のびのび親子広場~親子スキンシップ遊び~【母子愛育会加治支部共催】

9月25日(月曜日)午前10時~11時

参加者:17名(内訳:保護者9名、子8名) 対象:未就学児と保護者

母子愛育会加治支部との共催事業で、親子が触れ合う時間をたくさん設けて、楽しく過ごすことのできる機会を提供することを目的とする事業です。

今回は、講師を親子遊びサークルを主宰する関みか氏にお願いしました。

最初は、体操を行いました。保護者が子どもを抱き上げて回ったり、保護者が座って足を伸ばし、その足を子どもが飛び越えたり、体をいっぱい使う運動をしました。

次に、関氏がボールやウレタン製の棒、きれいな布など、子供たちが喜ぶアイテムをたくさん用意し、それらを使って親子で楽しく遊びました。

その後、中秋の名月にちなんで、ティッシュペーパーを丸めてお団子を作り、お団子を載せるお皿は紙皿を使用し、そこにお月様も貼り付けました。これらはお持ち帰りいただきました。

最後は、音楽を流して親子で体操をして終了となりました。

子ども達は大きな声ではしゃぎながら、夢中になって遊び、保護者達もその姿を優しく見守りながら一緒に遊び、親子の触れ合う時間をしっかりと過ごすことができた事業でした。

小学校家庭教育学級「交通安全教室」

9月22日(金曜日)午前10時~11時30分

参加者:14名 対象:加治小学校児童の保護者

加治小学校PTAとの共催事業です。

前半は、飯能警察署交通課交通総務係長・石井氏を講師による、自転車乗車時のヘルメット着用の義務化や子ども達を取り巻く交通環境の状況を講義形式でお話しいただきました。後半は、パナソニックサイクルテック株式会社の方による、電動自転車の乗り方についての座学と実際に電動自転車を使っての実技を行いました。

自転車の乗り方や自転車の交通ルールやマナーについて、再確認することができました。

また、家族とも今回の内容を共有し、安心・安全に過ごせるように努めるとの参加者からの感想もあり、有意義な事業になりました。

夏休み公民館学習スペース開放2023

7月21日(金曜日)~8月25日(金曜日)の内の19日間

参加者:延べ43名 対象:加治小・中学校の児童・生徒

夏休み期間中の子どもの居場所づくりとしての事業で、加治公民館の第1会議室を、利用団体の利用の無い時に、学習室として開放しました。

19日間の開放で、延べ43人の加治小・中学校の児童と生徒が利用してくれました。

うたいましょう童謡・唱歌(2回/6回)

8月3日(木曜日)午前10時~午前11時30分

参加者:21名 対象:一般

歌唱講師の浅見先生とピアノ伴奏の大野先生による、人気の主催事業の第2回目です。

大変猛暑の中、多くの方にご参加いただきました。

今回は歌集より9曲歌いました。その内の2曲は、11月に開催します飯能市市民合唱祭に参加する際に歌う曲です。

暑さに負けず、皆さん元気いっぱい歌いました。

みんなの自習室

7月31日(月曜日)、8月1日(火曜日)午前10時~午前11時40分

参加者:延べ16名(内訳:1年生1名、2年生3名、3年生2名、4年生1名、5年生1名、6年生2名) 対象:加治小学校児童1年生~6年生

夏休み期間中の子どもの居場所づくりとしての事業で、個別指導を行う学習の場を提供することを目的に行いました。

講師は、両日とも教員経験者である方を2人ずつ配置しました。(両日とも同じ方です。)とてもゆとりを持って指導に取り組むことができました。

児童は、漢字ドリル、算数ドリル、一研究、読書感想文などの夏休みの宿題を持参し自分のペースで取り組み、わからない箇所は、講師に質問し個別指導を受けました。

講師も児童一人一人に積極的に声を掛け、とても優しく、適切なアドバイスを送り、丸付けにも応じていました。

児童全員がとても静かで、集中して勉強に取り組む姿勢に講師も大変感心していました。

夏休み親子料理教室【加治西食生活改善推進員協議会、加治地区青少年健全育成の会共催】

7月29日(土曜日)午前10時~午前11時40分

メニュー:米粉の和風ナゲット、マシュマロとヨーグルトのムース

参加者:10名(内訳:児童7名、保護者6名、未就学児の兄弟2名) 対象:小学生(未就学児の兄弟も含む)と保護者

加治西食生活改善推進員協議会、加治地区青少年健全育成の会との共催事業です。

講師(指導者)は加治西食生活改善推進員協議会にお願いし、令和元年度以来の開催となりました。

講師の丁寧な指導を受けながら、親子で協力し調理を進めました。子ども達は混ぜる、こねる、焼く、揚げるなどの調理をとても真剣に、そして楽しそうに取り組んでいました。

ナゲットの味付け(4種類のふりかけから選択)や形は家族ごとに様々でした。ムースも2種類のジャムから選ぶことができ、好きな味を楽しむことができました。

試食時では、一生懸命に作ったナゲットとムースを食べる参加者のその表情は嬉しそうで、最初から最後まで作り終えたことへの満足、自分で作ったものを美味しく食べることができたことへの満足、様々な満足感を得たとても充実したものでもありました。ナゲットは一部を持ち帰りとしました。

試食後は、各班ごとに片付けを行い、終わった班から流れ解散となりました。

保護者からは「子どもたちが調理に関わるとても良い機会になった。」などの声をいただき、子ども達の可能性を見出す事業となりました。

夏休み木工教室

7月29日(土曜日)午前9時30分~午前11時30分

作品:西川材(杉)キーラック

参加者:18名(内訳:児童9名、保護者9名) 対象:小学生と保護者

講師は社会福祉法人おぶすま福祉会にお願いして4名の職員が来てくれました。

先ず講師から西川材や工具についての豆知識の説明がありました。

続いて、作品の組み立ての説明を聞き、細かい指導も受けながら、親子で協力して金づちと木工用ボンドを使って、黙々と集中して組み立てていき、きれいに組みあげていきました。

また、最後には、おぶすま福祉会で用意したヒノキの木屑(消臭剤として利用)をお土産として袋に入れて渡され、参加者は喜んで持って帰りました。

親子で楽しく、充実したふれあいの時間を過ごすことができ、また西川材などについても学ぶことができました。

第1回のびのび親子広場~七夕飾りをつくりましょう~【母子愛育会加治支部共催】

7月4日(火曜日)午前10時~午前11時

参加者:26名(内訳:保護者13名、子13名) 対象:未就学児と保護者

母子愛育会加治支部との共催事業で、親子で七夕飾りを作るなど、親子が触れ合う機会を提供することを目的とする事業です。

今年度はコロナ前と同様、事前申込なしで実施しました。(昨年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の点から、事前申込での実施でした。)

母子愛育会加治支部に笹竹、色紙で作った七夕飾り、短冊、また子ども達が遊ぶための玩具等を用意していただきました。

参加した親子は、まず、笹竹に七夕飾りと願い事を書いた短冊を思い思いに楽しそうに飾り付けて、七夕飾りを作りました。

母子愛育会員が小さな子どものお世話もしましたので、お母さん達は心おきなく取り組み、また子育てする母親同士の交流もありました。

出来上がった七夕飾りはお持ち帰りいただきました。七夕飾りを作った後は、母子愛育会が行う紙芝居や手遊び、ビアノに合わせて「たなばたさま」を歌うなどしました。

料理教室「キッシュdeランチ」【飯能市国際交流協会、飯能中央公民館共催】

6月29日(木曜日)午前10時~午後2時30分

メニュー:新じゃが芋とベーコンのキッシュ(フランス料理)、ミニサラダ、抹茶のパンナコッタ(イタリア料理)

参加者:12名 対象:一般

飯能市国際交流協会、飯能中央公民館との共催事業で、世界の様々な料理を通じて異文化の魅力を体感すること、また、交流、個々の生涯学習等の様々な場の提供を目的に開催しました。

講師は飯能市国際交流協会を通じて「パンとケーキの教室 キュッフェ・サノ」の佐野悦子氏にお願いしました。

講師の手本により説明を受けた後、各自のテーブルで調理を行いました。講師の説明時には、参加者は見逃すことのないよう真剣な眼差しで見つめ、メモを取る方もいました。今回の料理は難易度が高いとの話も出ていました。

各班とも作業を分担し、協力し合いながら、楽しくそして一生懸命に取り組んでいました。参加者の交流も生まれました。

参加者が自身で作ったキッシュ(ホール1台)は持ち帰りとなっており、講座中で食したものは、講師の作ったキッシュと参加者自身が作ったミニサラダとパンナコッタでした。

長時間での講座でしたが、参加者は皆、出来上がった料理の味に大変満足され、充実した時間となりました。

うたいましょう童謡・唱歌(1回/6回)

6月1日(木曜日)午前10時~午前11時30分

参加者:20名 対象:一般

例年恒例の人気主催事業、歌唱講師の浅見先生とピアノ伴奏の大野先生による「うたいましょう動揺・唱歌」が令和元年度以来の開催となりました。

今年度は全6回で、その第1回目です。

また今年度からは、参加するに当たり、使用する歌集をご購入いただきます。

今回歌った曲は、その歌集の中から「青い目の人形」「大きな古時計」など14曲でした。

参加者は最初なかなか声が出ていませんでしたが、歌を歌っていくうちに、段々と声が出るようになり、楽しく歌いました。

浅見先生のお話や大野先生との掛け合いも面白く、会場を和やかにしました。

この記事に関するお問い合わせ先

加治地区行政センター・公民館

電話番号:042-972-2313 ファクス番号:042-972-9805

お問い合わせフォーム

更新日:2024年06月10日