新型コロナウイルス感染症の予防策等について

感染の拡大を防止するためには、市民の皆様の正しい理解と行動が不可欠です。

「感染しない、させない」ことが、最も効果的な感染拡大防止策となります。

新型コロナウイルス感染症とは

ウイルス性の風邪の一種です。発熱やのどの痛み、咳が長引くこと(1週間前後)が多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多いことが特徴です。感染から発症までの潜伏期間は1日から12.5日と言われています。重症化すると肺炎等になりますので注意が必要です。特に高齢者や糖尿病など基礎疾患のある方、透析をしている方などは重症化しやすいと言われています。

医療機関への受診について

医療機関へ受診したいとき

埼玉県では、発熱など風邪症状のある方に、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ両方の診療ができる医療機関を「埼玉県指定診療・検査医療機関」と指定し、公開しています。状況に合わせて検索し、受診の際は必ず、事前に予約をしてください。

詳細は、下記のリンクからご確認ください。

発熱等を伴う風邪症状の電話診療等に対応している医療機関について(飯能市)

受診先の確認・受診を迷う場合

埼玉県コロナ総合相談センターでは、受診先の相談や受診を迷う場合の相談等に対応しています。

【電話番号】0570-783-770

【ファクス】050-8887-9553(聴覚障がいの方専用)

【受付時間】24時間体制

感染経路について

新型コロナウイルスがどのように感染するのかについては、現時点では飛沫感染と接触感染の2つが考えられます。

飛沫感染

感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。

接触感染

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。

感染予防について

「3つの密」を避けましょう!

集団感染の共通点は、特に、「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定多数の人が接触するおそれが高い場所」です。

換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まる場合には注意が必要です。

『出典:首相官邸ホームページより』

日常生活での予防策

新型コロナウイルスに感染しないようにするために

過剰に心配することなく、一般的な衛生対策として、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に、「手洗い」や「マスクの着用」を含む「咳エチケット」、「うがい」、「アルコール消毒」等を行うことが効果的です。

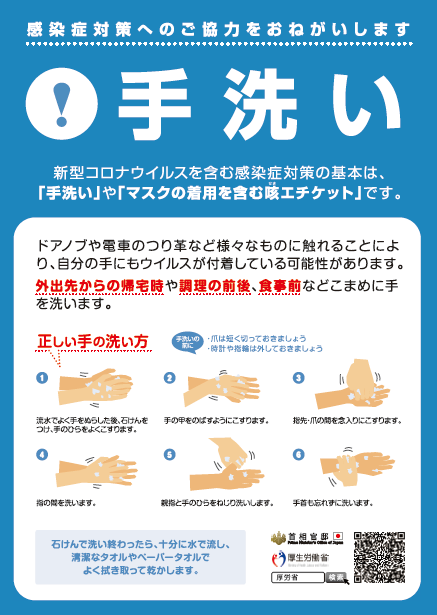

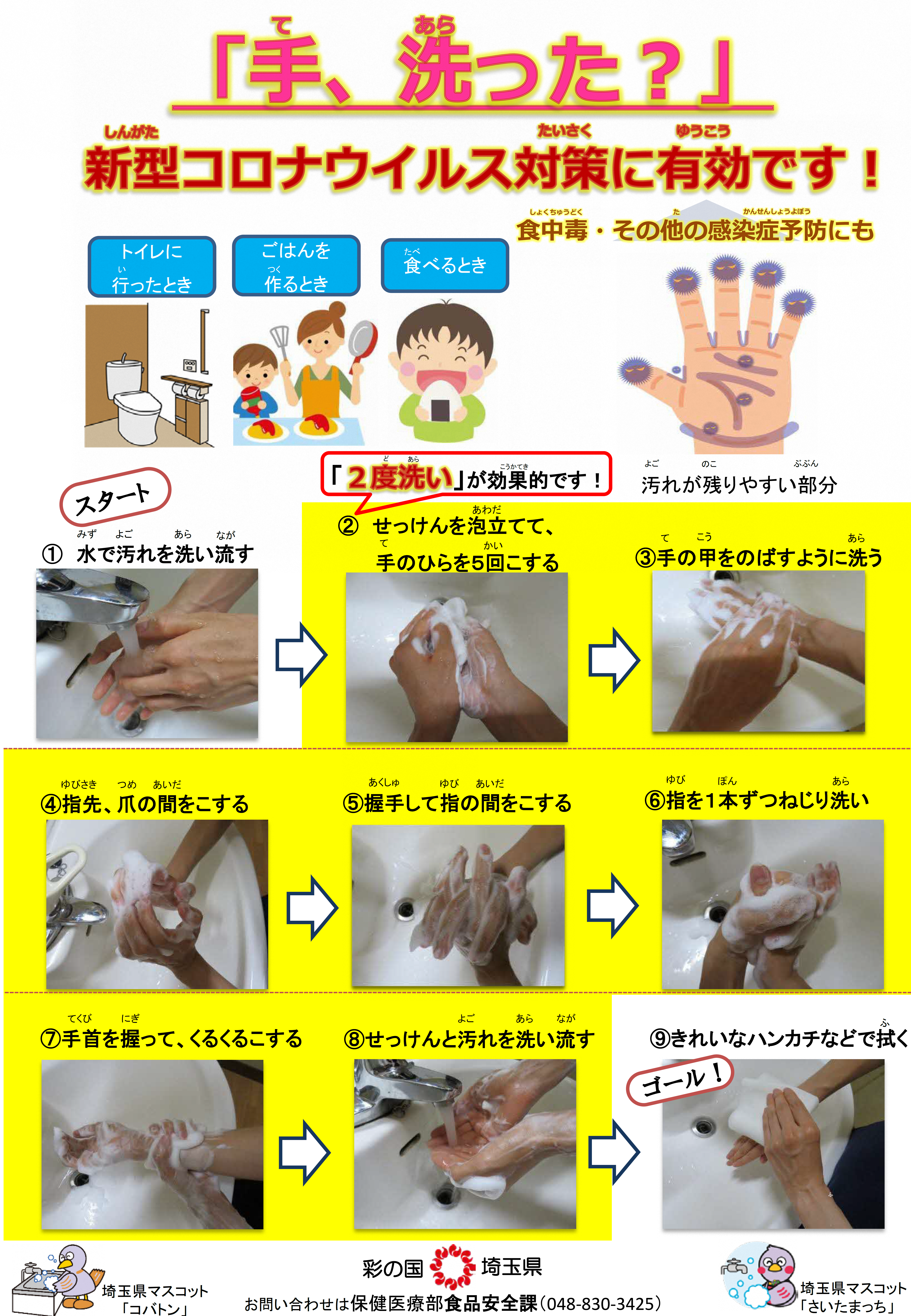

(1)手洗い

ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している可能性があります。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗います。

衛生的な手洗いの仕方

(出典:埼玉県ホームページ)

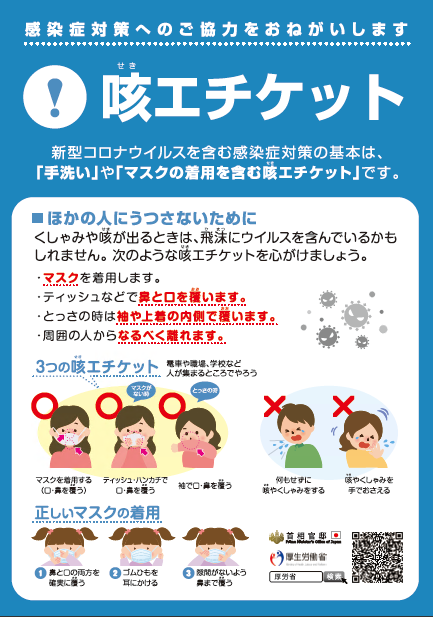

(2)咳エチケット

くしゃみや咳が出るときは、飛沫にウイルスを含んでいるかもしれませんので、次のような咳エチケットを心がけましょう。

- マスクを着用します。

- ティッシュなどで鼻と口を覆います。

- とっさの時は袖や上着の内側で覆います。

- 周囲の人からなるべく離れます。

(3)換気

換気の方法は2つあります。

- 機械換気:換気扇や空気清浄機などの機械を使って換気を行う方法。

- 自然換気:機械を使わず、窓やドアを空けて外の空気を取り込む方法。

自然換気の場合は、1時間に2回以上数分間、窓を全開にしましょう。

また、換気の際は空気の流れをつくるため2か所以上窓やドアを開けましょう 。

(4)普段の健康管理

普段から、十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、免疫力を高めましょう。

食事によって、免疫力が上がる理由は以下のとおりです。

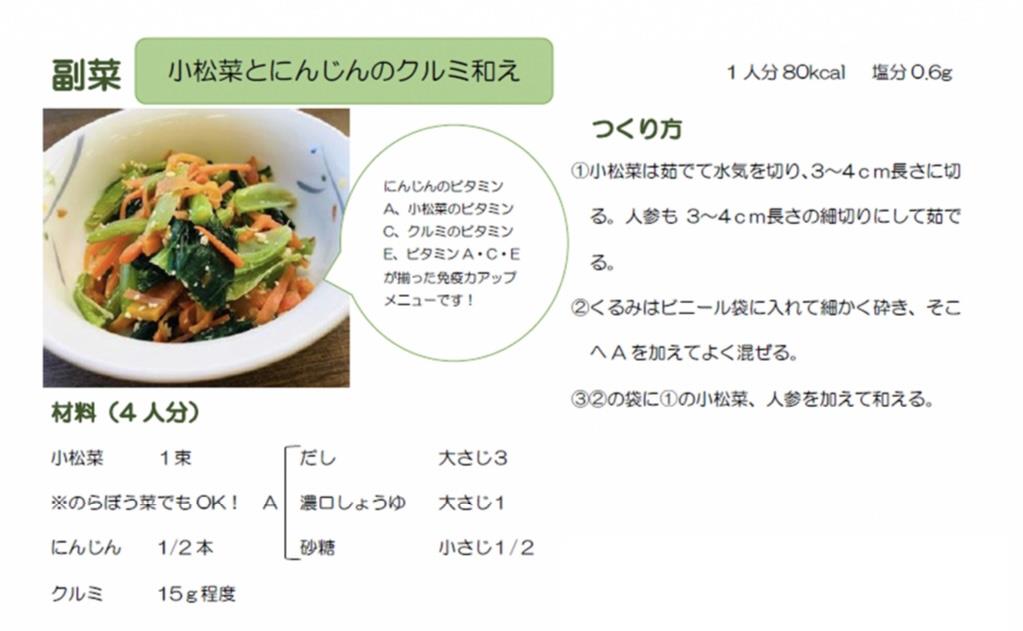

- ウイルス等から体を守る「粘膜」や「皮膚」は、たんぱく質、ビタミン類、特に「ビタミンA・C・E」などの抗酸化ビタミンを積極的にとることで健全な状態を維持できます。

- 免疫細胞の働きを活性化するには腸内環境を整えることが有効との報告が増えています。逆に免疫細胞の機能低下を招くのは極端なダイエットや肥満です。

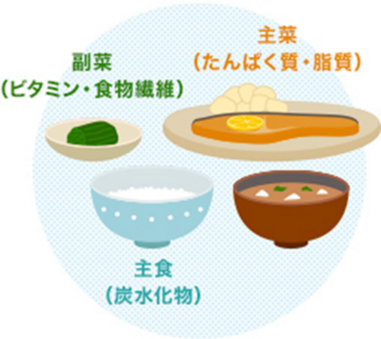

栄養バランスが整うことで、粘膜や皮膚のバリア機能が高まる

「粘膜」や「皮膚」のバリア機能は、栄養バランスの乱れ、乾燥、ストレス等により落ちてしまいます。この粘膜や皮膚を健康に保つ秘訣が上記であげた「たんぱく質」「ビタミン類(特にA・C・E)」を必要量とることです。毎食主菜を1品、副菜を1~2品欠かさず食べることで上記栄養の必要量が充足されます。(例:納豆ご飯と野菜のお味噌汁等)

免疫細胞の働きを活性化「腸内環境について考える」

腸には免疫細胞が全体の約7割が集まっているという研究報告があります。腸内環境を整える上で重要なことは、健康に有益な善玉菌(乳酸菌、ビフィズス菌等)の割合を増やすことです。善玉菌はヨーグルト、納豆、漬物など私達の身近な食材にも含まれています。ただし、数回食べたからといって善玉菌は腸内に定着しませんので、なるべく毎日摂取し、腸に補充することが勧められています。(血圧が高めの方は、漬物を習慣的に摂取することは勧められません)

また、善玉菌も私たちと同じように食事をします。善玉菌のエサ(プレバイオティクス)になるのは、食物繊維やオリゴ糖です。食物繊維といえば野菜類です。つまり野菜類を積極的に食べることで、腸内環境が整います。

免疫力アップの食事のポイントは「バランス食」「野菜」

飯能市では右の図の通り、「主食」「主菜」「副菜」を整える方法をお伝えしています。まずは、主食・主菜・副菜のそろった食事を1日2回以上食べることが大切です。

野菜には、ビタミンエース(A・C・E)だけでなく、食物繊維(プレバイオティクス)なども豊富に含まれます。腸内環境を整える意味でも野菜は積極的に摂りたい食品です。

腸内細菌と健康(厚生労働省生活習慣病予防のための健康情報サイトe-ヘルスネット)

免疫力を高める食事とは(公益財団法人長寿科学振興財団健康長寿ネット)

免疫力アップの副菜の一例

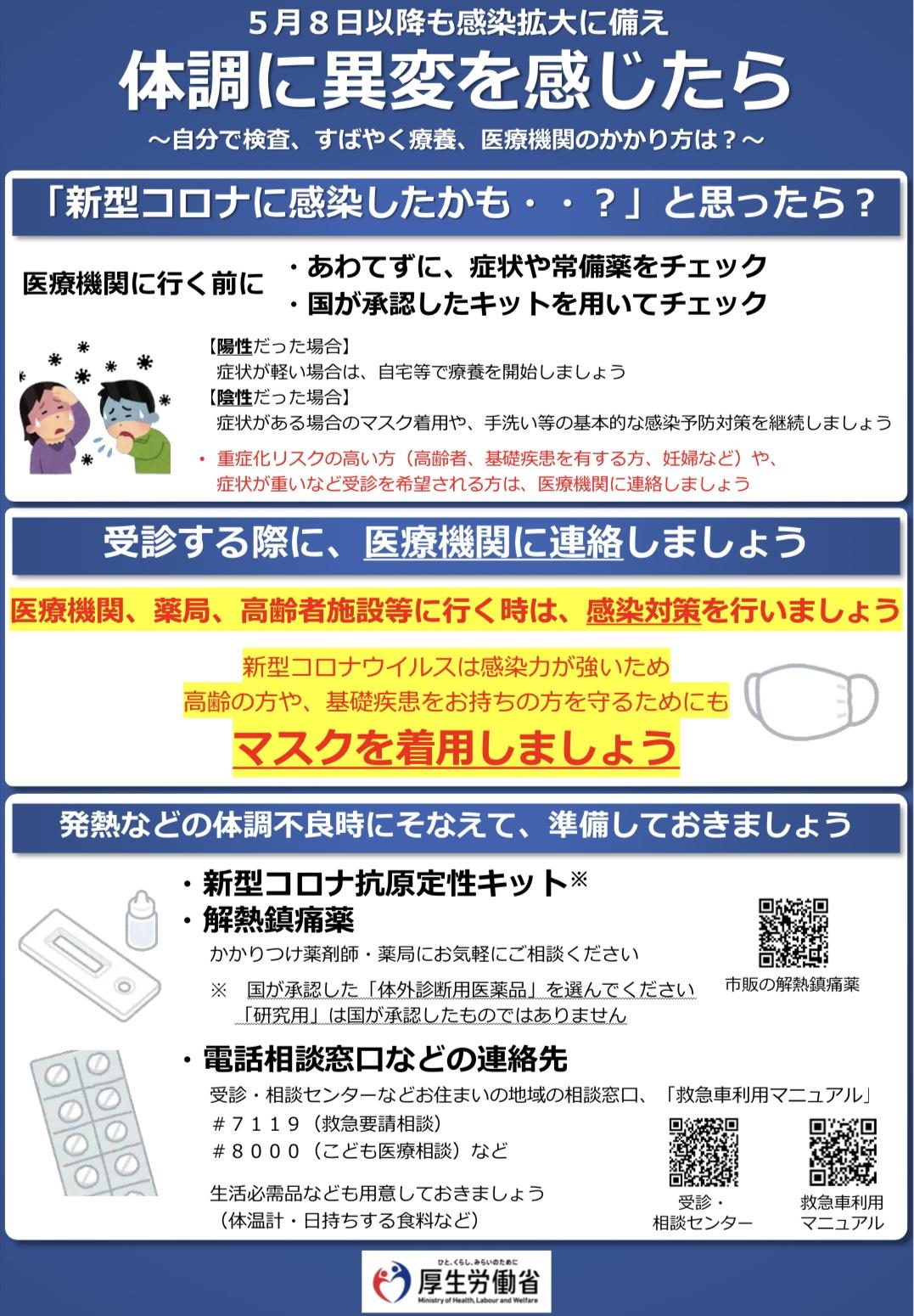

(5)体調不良時の備え

いざというときのために、自宅に検査キットや解熱鎮痛薬等の常備薬を準備しておきましょう。

また、保存食を備蓄しておくことは、療養中だけでなく災害時にも役立ちます。ローリングストック(普段から少し多めに食材、加工品を買い、使ったら使った分だけ新しく買い足していくことで、常に一定量の食料を家に備蓄しておく方法)を活用しましょう。

関連情報

こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保健センター

電話番号:042-974-3488

ファクス番号:042-974-6558

お問い合わせフォーム

更新日:2024年01月30日